SCP-4028についての考察

今回は趣向を変えて、怪奇創作サイトSCPの記事について思ったことを書こうと思います。メタフィクションな構造を取る作品は多々ありますが、これは構成の素晴らしさ、読みやすさ、求心力が揃っていて、ぜひ自分の感想も留めておきたいな、と思ったので。

さて、今回取り上げるのはSCP-4028、「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝」。超巨大ディスカウントストアではない

初めてタイトルを見たとき、ミゲル・ド・セルバンデスの創作した有名なキャラクター、ドン・キホーテのことね、と合点がいき、

そして実際に

説明: SCP-4028はミゲル・デ・セルバンテスが著した17世紀スペインの小説、“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”(“奇想驚くべき郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ”、通称“ドン・キホーテ”)の主人公、アロンソ・キハーノです。“ドン・キホーテ”の作中におけるアロンソ・キハーノは、騎士道物語の読み過ぎで発狂したスペイン貴族(または郷士Hidalgo)です。彼は遍歴の騎士を自称してドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャと名乗り、純朴な農夫(サンチョ・パンサ)を忠実な従士として旅に誘います。“ドン・キホーテ”はセルバンテスによって前後編に分けて出版されました(前編は1605年、後編は1615年)。同作は西洋文学において最も影響力ある作品の一つと広く認められています。

という文章を見かけて、想像したとおりだと思ったことだろう。

知らない人のために、セルバンデスの「ドン・キホーテ」について。

ラ・マンチャのとある村に貧しい暮らしの郷士が住んでいた。この郷士は騎士道小説が大好きで、村の司祭と床屋を相手に騎士道物語の話ばかりしていた。やがて彼の騎士道熱は、本を買うために田畑を売り払うほどになり、昼夜を問わず騎士道小説ばかり読んだあげくに正気を失ってしまった。狂気にとらわれた彼は、みずからが遍歴の騎士となって世の中の不正を正す旅に出るべきだと考え、そのための準備を始めた。古い鎧を引っぱり出して磨き上げ、所有していた痩せた老馬をロシナンテと名付け、自らもドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャと名乗ることにした。最後に彼は、騎士である以上思い姫が必要だと考え、エル・トボーソに住むアルドンサ・ロレンソという田舎娘を貴婦人ドゥルシネーア・デル・トボーソとして思い慕うことに決めた。

(中略)

やがてドン・キホーテとサンチョは3〜40基の風車に出くわした。ドン・キホーテはそれを巨人だと思いこみ、全速力で突撃し、衝突時の衝撃で跳ね返されて野原を転がった。サンチョの現実的な指摘に対し、ドン・キホーテは自分を妬む魔法使いが、巨人退治の手柄を奪うため巨人を風車に変えてしまったのだと言い張り、なおも旅を続けるのだった…

SCP-4028は3つの文章で構成されており、1番目と2番目はそれぞれ2006年と2007年のアーカイヴだという設定。

読み進めると、ドン・キホーテがその改変能力(ここでは現実改変能力にならって「フィクション改変能力」とよぶことにする)を発揮して文章が変なことになって……いかない。

文章の文法が崩壊することはないし、(超常的な現象は起きているが)記述内容も想像しやすい。脚注はよくわからない小言がずらっと並んでいるが、最後の「現行版の文書」では一つだけ。しかも本文は「風車や風力発電タービンが誰かに壊され続けているよ」という説明で終わってしまう。どういうこと?

おそらくだが、この記事の解釈には正解はない。だから私のも一説にすぎないだろう。

あなたが読んで「こっちの解釈のほうが正しい」と思ったら、それはそういう「物語」として立派に成立するのだ。

ぜひ、このテキストを何度も読み返して、いろいろな解釈を試してほしい。同じ文章を読んで、違う感想を抱くことなんてよくある。*1

最初に、各文書の文学的な事項について補足的な知識を提供しておこう。これらを踏まえて、自身の解釈を打ち立てるのもありだと思う。

第1の文書

http://ja.scp-wiki.net/fragment:scp-4028-1

リストに文学作品が大量にあげられている。名前の聞いたことのないものもあるだろう。

- 『大鴉』エドガー・アラン・ポー作の長編詩。1845年発表。

- 『クリスマス・キャロル』チャールズ・ディケンズによる中編小説。

- 『ある遊女の回想記』ジョン・クレランド著。2巻本。

- 『ジュスティーヌあるいは美徳の不幸』マルキ・ド・サド著。後年『新ジュスティーヌ』(全4巻)が出版される。

- 『旅の仲間』J・R・R・トールキン著。『指輪物語』全3巻のうちの第1部、第2部を収録(全6部)。

- 『ダーク・タワーI: ガンスリンガー』スティーブン・キング著。全7部構成のうちの第1作。

- 『ハリー・ポッターと賢者の石』J・K・ローリング著。全7巻。*2

- 『孤児物語』アンドレス・デ・レオン著。最近になって発見された本であるが、パレルモ大司教マーティン・デ・レオン・カーデナスによって書かれたものと考えられている。

比べてみるとわかることがいくつかある。

1.アロンソ・キハーノが改変を行う文書は以前の改変した文書より後に出版されたものである。

ただし

A.『孤児物語』は最初に出版されたのは2017年らしく、これだけ「執筆年」基準である*3

2.アロンソ・キハーノが改変を行う文書は以前のものより規模が大きい作品の1作目となる。

ただし

B.『指輪物語』『ダーク・タワー』『ハリー・ポッター』あたりは実際の作品の長さがどうなっているか数えたことがないため、厳密な判断は保留。

C.はじめにアロンソ・キハーノが潜んでいた『孤児物語』についても同様に長さがどのぐらいなのかはわからない。『大鴉』が6行18連で構成されているため、これより短い作品に「数ページを費やす」余裕があるのかはわからない。

傾向はあるものの厳密でなく、隠された意味があるのかは微妙なところ。私の解釈では特に順番に意味を持たせていない。

フレッドの証言

彼が登場する物語の中では彼の動向を記した二次創作が出回ってるし、そもそも大元の物語にしたって存在しない説話の二次創作って触れ込みなんだ。要するに彼はメタフィクションの中で本を書いている。つまり、言葉通りの意味で — それは彼の本なんだ。

空想科学部門長 ピエール・メナール

この名前にピンときた方は南米文学読者だろうか。20世紀アルゼンチン出身の作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編に登場する人物である。

『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール - Wikipedia

「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」(ドン・キホーテのちょしゃ ピエール・メナール、Pierre Menard, autor del Quijote) は、ホルヘ・ルイス・ボルヘスによる短編集『伝奇集』に収録された作品の一編。ピエール・メナールという20世紀の作家がミゲル・デ・セルバンテスになりきるなどの方法*4で、『ドン・キホーテ』と一字一句同じ作品を作りだそうとした、という設定のもと、セルバンテスの『ドン・キホーテ』とピエール・メナールの『ドン・キホーテ』の比較を文学批評の形式で叙述した短編小説である。

メタフィクションといえばボルヘス、と言われるほど有名な人だが、読みにくく話の筋も掴みにくい(文章がというより話の脱線が多く、そかも脱線していることのほうが重要だったりする)。

この「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」は8ページほどの短編で、そこそこ読みやすい。初めてボルヘスを読む人にもおすすめだ(前提として「ドン・キホーテ」を読んだことがあった方がわかりやすい)。

なお、このボルヘスの作中のフランス人作家「ピエール・メナール」と空想科学部門長ピエール・メナール(以降ピエール・メナール博士)は時代や設定的に同一人物ではないように思われる。

SCP-4028の解説に戻ろう。

3つのSCP記事には脚注が存在するが、

特記事項として、ピエール・メナール博士(“ドン・キホーテ”研究の権威ある有識者であり、当時の空想科学部門長)は、この計画に自らが反対の立場だったことをSCP-4028の記録に残すように求めました。

脚注4

寝ている犬は起こさないに限る。

などの文章から、この脚注を書いているのはピエール・メナール博士だと思われる。

「当時の」と書かれていることに注意。ピエール・メナール博士は現行版(第3版)の文書には登場しない。

第2の文書

http://ja.scp-wiki.net/fragment:scp-4028-2

リストにあげられたSCPの番号に注目。次第に大きくなっていっている(SCP-4028に近づいている?)

また、SCPのサイトが(様々な投稿者によって記事が投稿されるという性質上)現在4000ほどの記事を抱え、規模も今までの文学作品(例えばハリー・ポッター)を超えるほどである、ということは念頭に置くべきか。

SCP-4028収容/無力化のための提言は全て、現在の空想科学部門 部門長、ピエール・メナール博士まで速やかに提出してください。

脚注1

煩わせるな。そんなものを読んで時間を無駄にしてはいられん。

お疲れ様です。

SCP-076

アロンソが探求の旅を続ける中、SCP-076が不意打ちで彼を馬から叩き落とす。アロンソは立ち上がり、剣を抜いてSCP-076に会釈し、彼との名誉ある戦いを始める。戦いは半日にもわたり、両者は疲労を募らせてゆく。アロンソの剛胆さに心揺さぶられ、SCP-076は彼らが武術にかけて平等に並び立っていることを認める。 二人は不本意ながらも互いに敬意を表し、袂を分かつ。

脚注5

何の“探求”だ?

脚注6

頼む。お前も私も、平穏無事に元の鞘に戻ることなどできはしない。

どういうことだ?

SCP-682

アロンソ・キハーノが巨人族から友を救い出すための旅を続けていると

脚注8

何だと!

SCP-1013

歩で旅を続けるアロンソ・キハーノの前に、SCP-1013が収容室から飛び出し、その眼光で彼を麻痺させる。アロンソは自由になろうと奮闘するが、SCP-1013は打ち倒される前に、鎧の隙間越しにアロンソに噛み付く。骨化(軟組織が骨に変化する現象)プロセスが歯型から始まり、周辺の肉へと拡散する。弱められ、しかし屈服することなく、アロンソは危険を冒して進む。

脚注10

頑迷な老いぼれめ!(¡Cabra vieja y obstinada!) 聞こえないのか? 引き返せ!

スペイン語の使用、引き返せ、という言葉

アロンソ・キハーノはより新しい記事へと前進してきている。

SCP-2020

脚注13

脚注14脚注15

「アロンソ・キハーノ」に対して「サンチョ」と呼びかけていることに注目。

そしていよいよこの記事そのもの

SCP-4028

息を吐くごとに苦闘しながら、アロンソ・キハーノは漸く、ピエール・メナール博士の前に立つ。そして、アロンソは到頭、その真の素性を明らかにする。サンチョ・パンサ、世にまたと無い勇敢にして高潔な騎士に仕える、忠実な家臣であり誇り高き従士。サンチョは主人の剣を返そうと試みる。彼は剣を持ち上げることができない。数多の傷が彼を圧倒する。彼は崩れ落ちる。しかし、地に倒れるその直前 —

— ひとりの年老いた愚か者が彼を受け止め、そして...

...そして、私は...

私は...

第3の文書

http://ja.scp-wiki.net/fragment:scp-4028-3

当該現象の裏にある原因や動機は、未だ確定的なものではありません。

脚注1

なに... 巨人でないとも限るまいよ。

"¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, esos dos caballeros son los que te van a atacar!"

“逃がしはせんぞ、卑怯非道の鬼畜ども! お主らに相対するは、この二人の騎士であると知れ!”

結局、どういうことなのか?

考察

実はこの文書自体はそんなにこみいったことになっていない。アロンソ・キハーノが「説明」の通り、各文書を騎士道的に改造してまわり、さらにSCPサイトのSCP-4028に到達する。実はその「アロンソ・キハーノ」は「サンチョ・パンサ」であり、脚注にスペイン語の使用が増えていくことから推察するに、ピエール・メナール博士は騎士ドン・キホーテとなってしまった。そして最後は2人で旅立つ……ということだ。

しかし、そうだとすると「現行版」のSCP-4028はなんなのか?アロンソ・キハーノの改変を受けたにしては、これは「風車が何者かによって傷つけられる」という客観的事実しか述べていない。

私はこう考えた、これは「復元されたSCP記事」なのだと。

可能であれば、改変されたテキストは本来の状態に復元されます。不可能であれば、これらのテキストは破壊されます。*5

SCP-4028はもともと「ラ・マンチャ地方(スペイン中部の肥沃な乾燥台地)にある土地の一区画(面積およそ3km2)で起こる反復性現象」について述べた記事であった。

そこへアロンソ・キハーノがSCP-4028へと侵入。SCP-4028を「アロンソ・キハーノという、他の記事をアロンソ・キハーノの騎士道物語へと変えてしまうオブジェクト」についての文章に変えてしまった。

アロンソ・キハーノはどこから来たのか?という疑問はあるだろう。しかしフレッドの言葉を思い出してほしい。彼はメタフィクションの中で本を書いている。つまり、言葉通りの意味で — それは彼の本なんだ。

ドン・キホーテの作者はミゲル・ド・セルバンデスだが、作中ではそれは別の本の2次創作だとされる。オリジナルはどう書かれたのかというと、ドン・キホーテ本人が語った言葉をそのまま記録した、ということになっている。

SCP-4028も同じことである。登場したきっかけは作者Great Hippo氏*6がこの「第1の記事」を投稿したからだが、このため財団世界では「アロンソ・キターノが改変能力を用いてフィクション改変能力者アロンソ・キターノを生み出した」という事態が生まれてしまった。いわば無から生まれたのに等しい(脚注に「私には何も無い!初めから何一つ在りはしなかった! 私の生涯は虚無だ!」とあるのはこれを指しているように思えなくもない。この場合、空想科学部門長ピエール・メナール博士本人もこの文書の改変とともに生まれた、という推論ができる)。

最初は変わったのは「SCP-4028が存在する世界」における「孤児物語」だけだったが、フレッドが接触してしまったため、「財団世界」というフィクションを認識。過去の文学作品を次々に改変していく。

ということが起きていることに改変されたのが「第1の文書」である。わかりにくいが、財団世界はこのSCP-4028が改変された世界では「現実世界」に相当するため、やっているのは過去改変、現実改変とほとんど変わらない。

そしてより新しい時代へと、また規模の大きい作品を探すうちに、SCPのサイトを発見。次々と改変を行っていき、ついにはSCP-4028を「ピエール・メナール博士=ドン・キホーテを巨人の手から救うため冒険の旅を続けるアロンソ・キハーノ=サンチョ・パンサの物語」(第2の文書)へと変化させてしまった。

ピエール・メナール博士はSCP-4028の収容監督官であったが、同時に「財団世界」というフィクションの登場人物でもある。このため、アロンソ・キハーノがSCP-4028を改変する際に影響を受け、ドン・キホーテに変化してしまった。その後、後任の担当者が「この文書はアロンソ・キハーノによって改変されている」と判断したため、文書はもとの記述に差し替えられた。

このため、フィクション改変能力をもつアロンソ・キハーノについて語る物語そのものが削除される。アロンソ・キハーノ=サンチョ・パンサは作中で死亡したと思われるが、この財団世界でも消滅してしまった。他の「改変された」という文学作品、SCP記事についても適宜直したのか、「アロンソ・キハーノ」が消滅したことで遡及的に改変が消えたのかはわからないが、元通りになった。

しかし、フィクション改変能力によって「ドン・キホーテ」にされてしまった財団世界の登場人物、ピエール・メナール博士はそのまま生きている。そのため(財団の監視を受けているため不定期ではあるが)今でも風車を巨人と思い込んで戦いを挑んでいる、というわけだ。新しくお供としてサンチョ・パンサ(と思わしきだれか)を連れて……

思い出せば、セルバンテスの創作した登場人物「ドン・キホーテ」も実際は騎士などではなく、騎士道小説の読み過ぎで頭がおかしくなってしまった老人であった。ミュージカル「ラ・マンチャの男」ではセルバンデスが書き上げたばかりの小説「ドン・キホーテ」を守るためドン・キホーテそのものに成り切る。

同様なことが財団世界におけるピエール・メナール博士にも起きたのだと思われる。…実際は「フィクション改変能力」によりドン・キホーテ本人に改変されてしまったのだろうが。

元財団職員であるため、この記事にアクセスする権限はあるのだろう。第3の文書に残された注記では、彼はセルバンデスの小説に登場するセリフ「なに... 巨人でないとも限るまいよ。」を使っている。

これが私なりのSCP-4028の解釈である。

なお考察の冒頭では

「SCP-4028はもともと「ラ・マンチャ地方(スペイン中部の肥沃な乾燥台地)にある土地の一区画(面積およそ3km2)で起こる反復性現象」について述べた記事であった。

と述べた。結果としてこの「風車壊し」がドン・キホーテ=元ピエール・メナール博士の仕業だったとしたら、改変される前の記事に改変後の事実が反映されていることになり、矛盾が起きるのではないか?

しかし、実際には私達は「改変された後」のSCP記事しか読んでいない。「アロンソ・キハーノ」が改変した文章は「改変されているか判断される」。つまり、修復に伴って間違った情報が紛れ込んだ可能性もあるということだ。

いや、改変されている必要すらない。

「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」とはどういう話だったか。「全く同じ文章がミゲル・ド・セルバンデスの手によるものとピエール・メナールの手によるものでは、全く異なった意味を持つ」という話だった。

ただの怪奇譚であった「ラ・マンチャ地方の怪現象について語ったSCP-4028」が2つのアーカイブを読んだ後では「アロンソ・キハーノに改変された男と従者の話」に変化してしまう。そういった経験がここには込められているのだと思った。

なお、ホルヘ・ルイス・ボルヘスによる「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」が収められた短編集『伝奇集』には『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』という作品が第1作として収められている。この小説、SCP-4028の話に似ている(というよりこの話をヒントにSCP-4028の解釈を打ち立てた。)ウィキペディアに結構詳しい概要が載っているため参照してほしい。

トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス - Wikipedia

まず第一部はボルヘス当人と目される主人公(私としか書かれていない)が、友人のビオイ・カサーレスとウクバールを発見するまでの顛末が語られる。ウクバールは海賊版の百科事典に仕込まれたいたずらであるとされており、薔薇十字やグノーシス派の記述を織り交ぜながら、捏造された架空の土地であることが明確に示されている。「トレーン」という言葉はウクバール文学の舞台となる場所の名として挙げられており、この時点ではウクバールという存在をそれらしく見せるためのギミックでしかない(小説の作者であるボルヘスが、ではなく、この小説の主張では存在するはずのウクバールの創案者が、である)。

(中略)

第三部冒頭の記述によると、ここまでの二部は『幻想文学選集』からの再録で一部訂正を行った物とされている。ここからは語り口が変わり、トレーンはもはや架空の存在ではなく、ある種の実体を伴って現実に干渉を始めている。まず1941年にアッシュの遺品から新たな手紙が発見され、17世紀初頭から続くトレーン創造の歴史が明らかになったという。時を同じくしてトレーン世界の品物や物質が現実世界で発見されるようになる。こうしてトレーンは徐々に現実を浸食し始め、『私』の記述では既に偽りか否か確かめる術のない情報で世界は作り替えられているという。そしていずれ世界はトレーンと置き換わるという予言を残して小説は終わる。

「物語」が「現実」を侵食する、という作品であるが

ここでは「物語によって世界が書き換えられる」「「トレーン」が侵食し始める世界もまたフィクションである」、という点で、SCP-4028と似ている。

しかし、次の記述はどうだろうか。

予言ほどの規模ではないにしろ、この小説もまた現実に浸食する性質を備えている。例えば1947年の追記とあるが、この小説自体は1940年に書かれており、どこまで小説が原形を留めているのかすらはっきりしないようになっている。架空の1940年版を誰かが捏造したとして、その真贋は結局出典の質によるため、この小説のように知識のネットワークそのものに疑いを持ち始めた場合、正確なことが言えなくなってしまう。しかもトレーンはその定義から「世界は既にトレーンを語るネットワークの一部である」という認識によって存在を規定されており、トレーンを語ったこの小説を起点として読者の全世界の認識を巻き込んでいくように仕掛けられている。つまり小説自体がトレーンという認識=存在の現実浸食の尖兵として機能するギミックになっているわけである。

ピエール・メナール博士はアロンソ・キハーノの物語(=改変されたSCP記事)を読むにつれて、自分をドン・キホーテと思い込むようになった。

私達の世界ー現実世界でSCP-4028の物語を読んで自分がドン・キホーテだと思いこむ人は……さすがにいないか。

たとえば、訂正されたはずの第3の文書のページでドン・キホーテの言葉を見つけてしまうような人は、自分が物語に侵食されていないか確かめるべきだと思う。あるいは、『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』の中の『私』のように「気にせず自分の仕事を続ける」ことにするか、だ。

補遺

SCP-4028のタイトルは、"ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝"だが…SCPの記事の中にこんな言及がある。

SCP-140

問題の本(“ダエーワ年代記”)は、“ドン・キホーテ”の作中で複数回言及される(そして著者セルバンテスが“ドン・キホーテ”の一次資料であると虚偽を述べている)非実在文書、“La Historia de Don Quixote de la Mancha”(“ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝”)に置き換えられている。記事では本の内容が簡潔に描写されている — 本はアロンソ・キハーノの数多くのロマンティックな冒険について詳述しており、彼が栄光のうちに引退して、忠実な従士と共に風車を探し求めながら余生を送るという形で終わりを迎えている。

脚注7

愚か者!(¡Imbécil!) そんな結末でないことは互いに承知しているはずだ。

ここで述べられている“La Historia de Don Quixote de la Mancha”、“ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝”は実際にセルバンデスが書いた“ドン・キホーテ”の中に登場する。著者はアラビア人の歴史家シデ・ハメーテ・ベネンヘーリ(架空の人物)。フレッドが言う通り、セルバンデスは"奇想驚くべき郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ”、通称“ドン・キホーテ”を“ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝”の二次創作として描いた。奇しくもこの記事SCP-4028、"ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ伝"も大筋をたどれば「アロンソ・キハーノが冒険をして」「従士と共に風車に戦いを挑み続ける」という形で終わりを迎えている。いわばこの作品自体の構造を述べたメタ構造。

しかし、「そんな結末でない」という言葉から、我々はアロンソ・キハーノのさらなる冒険を期待することができる。原作のドン・キホーテだって、「風車に勝負を挑む」というエンディングで一旦結末を迎えた後続編が出たのだから、期待しても良いだろう。

次のドン・キホーテは、どんな活躍を見せてくれるのだろうか。

それとも……そう、私達だって、ドン・キホーテになれないことはないのだ。

次の物語を語るのは、私達なのかもしれない。

*1:あとで紹介するボルヘスの小説なんかは「同じテクストをいかに違う形に読み替えられるか、という努力の結晶だ。

*2:コメントで「巨人、魔法使い、妖術師といった者は全て悪魔と取引しており、如何なる代償を払っても避けねばならないと弁明する」と述べられていることに注目

*3:ごく最近見つかったものらしく、原語スペイン語での出版が2017年ほど、英訳もおそらくされていない。果たして私達のいる現実世界の2006年時点でこの作品は発見されていたのだろうか?

*4:これはミスリードで、たしかにピエール・メナールは当初「ミゲル・デ・セルバンデスになる」ことを試みたが、のちにその方法は放棄している。「ある点でセルバンテスとなってキホーテに達することは、ピエール・メナールでありつづけながら、ピエール・メナールの経験を通じてキホーテに達することよりも骨が折れない──したがっておもしろくない──と彼には思えたのである。」(「伝奇集」、篠田一士訳、集英社、1984年。)

*5:なおこの特別収容プロトコルからは、もともとSCP-4028がアロンソ・キホーテについての文章であったが、改変は復元できず「破壊」され、無関係の第3の記事が新しく割り振られた、と考えることもできる。シンプルなのはこちらの解釈だろう。

*6:氏の著者ページ

http://www.scp-wiki.net/the-great-hippoにてSCP-4028についてのコメントを見ることができる。ドン・キホーテが「自分のヒーロー」であったこと、また「お気に入りのキャラクターをあらゆるフィクションの中に登場させる」ことを望んでいたことなどが明かされている。同ページにはミュージカル「ラ・マンチャの男」の音源へのリンクも貼られている。

ブラームスの記号について

タイトルの通り。

私が今所属しているオーケストラ含め、ブラームスにとりくむ取り組む人が多くいると聞いたため、知ってる情報をまとめておくといいかなと思った次第。

第1回は音量記号がメインです。2回めがあるのかは未定。

1.音量設定

音量設定は重要です。fとp以外出てこない作曲家(バロックあたりとか)、ff,f,p,ppの4つを使い分ける作曲家(ベートーヴェン)、fffffやppppppみたいな極端な指示をする作曲家(チャイコフスキー)

その中でもブラームスは特にややこしい状態にあります。一つ一つ見ていきましょう。

音量は基本ffからppまで

書いたとおりです。

ベートーヴェンがff,f,p,ppの4つを使い分けていたという話はしました。というかそのころは音量記号というものがそんなに細かく書かれていなかったのです。

ブラームスは古典派の作曲家をよく研究し、その書法をよく真似ています。なので音量設定もチャイコフスキーみたいに極端な書き方はしません。

しかし、下敷きにベートーヴェンがあるということはこれだけにとどまりません。

ベートーヴェンにとって、fは私達が思うほど「強く」はありません。とりあえずテンポが速かったり活気があったらfになります。

ffは本当の「とても強く」です。よくベートーヴェンのffとfの差はfとpの差と同じくらいである、と言われますが、音量設定が4段階しかなかったことがこの説の根拠です。

つまりブラームスにおいても話は基本同じです。fの部分とffの部分ははっきりと音量の変化がなければなりません。

mfと「mp」

古典派~中期ロマン派にかけて使われるようになった"mezzo forte"。"mezzo"は「半分」という意味です。

fとpしかなかったら「どちらでもない」という音量が設定できないので、fとpの真ん中の音量設定がほしかった。のではないかと考えています。

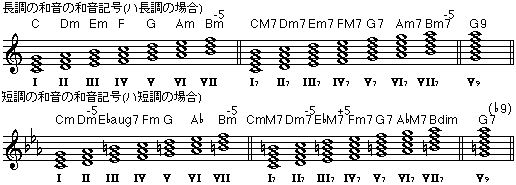

当時の音量設定を図にすると

(もっと小さく)<1 33 50 66 100<(もっと大きく)

ppp pp p mf f ff fff

という感じでしょうか。

「ちょっと待った、mpはどこ行ったんだ」と言われそうですが

mpという音量指示は1860年ごろまで使われていませんでした。

例えばシューベルト、シューマン、メンデルスゾーン、ベルリオーズといった「初期ロマン派」の人たち。この人達にmpを使った曲はありません。

ワーグナーも多分ないんじゃないかなと思います。目撃情報があれば教えてほしいですが…

ネットの記事によれば「mpを最初に使い始めたのはブラームスである」らしいですが本当か?

少なくともチャイコフスキー、ドヴォルザーク、ブルックナーあたりの世代になるとmpも普通に使われるようになります。

ブラームスでは「過渡期」にあたるので、mpはmfにくらべて遥かに数が少ないです。見つけたらラッキーだと思いましょう(?)

まあこういう状況なのでmpがブラームスでどういう音量設定を受けるのかはわかっていません。

この辺は奏者のさじ加減になるかと。

più forte,poco forte

ブラームスといえばこれ。彼はmpだけでは飽き足らずもっと微妙な音量記号まで使っています。

まあ両者ともブラームス以前から普通に使われていました。più forte は「より強く」なのでfとffの間と考えると良いでしょう。

問題はpoco forte。pocoってなんやねん、という議論は昔からあります。mfとどっちが強いんだ。

まあ、これも定説、というか何人かの指導者の方から聞いた話はあります。「"poco"は英語の"little"である。」

どういうこっちゃねん、となりますが、以下の画像を見ればわかります。

クラリネット三重奏曲の冒頭部分ですが、ピアノの音量指定は"un poco f"です。他のクラリネットとチェロは"poco f"。

英語では「いくらかの~」は"a litte"と呼びます。"little"だけだと"ほとんど~ない”。

つまりpoco fは「ほとんど強くない」であり、「半分の強さ」であるmezzo forteよりも小さくなる……という理屈です。

しかし、これも本当かどうかは知りません。そもそもpoco fもブラームスより前から使われていた音量記号だし、un poco fなんて表記はこの曲以外見たことがありません。

ブラームスが死ぬ直前になって、"poco"だけじゃなくて"un poco"で書いてもいいんじゃないか?とか茶目っ気を起こした可能性もなくはないです。まあ、一つの解釈として知っておくのは悪くないのでは。

ちなみに、交響曲第1番の第3楽章はUn Poco Allegretto,交響曲第3番の第3楽章はPoco Allegrettoです。「少しだけアレグロっぽい」「ほとんどアレグロっぽくない」ってどういうことだよ。

sotto voce, mezza voce

そろそろ「どんだけ音量記号作ってるんだ」と怒りが湧いてくる頃。

どちらも声楽用語でsotto voceは「ささやき声で」、mezza voceは「半分の声で」です。

用例を確認しましょう。

「悲劇的序曲」冒頭の弦楽器です。気になるのは6小節目、主旋律を演奏する1.VnとVlaだけpになっています。

ということはpと音量の差があることは確定、おそらくですがpよりももっと小さい音量が欲しいときに書くのではないかと思います。もちろん「ささやくように」というニュアンスがこもっているのは間違いありません。

もう一つの使用例。「大学祝典序曲」「悲劇的序曲」は対になっていると言われますが、冒頭に書かれた言葉も同じというのは面白いと思います。

mezza voceはこんな感じ。交響曲第3番ヘ長調の第3楽章からです。

「半分の」と言われてもピンとはきませんが、f,pなどの音量設定がここのチェロにはされていません。とりあえず全力は出さない、みたいなイメージなのでしょうか。

espressivo,dolce

これは表現記号じゃないのか?

と思われそうですが、ブラームスはことあるごとにこのどっちかを書きます。しかもかならず音量記号のそばに。いちいち「感情豊かに」とか「甘く」とか考えてたら多分イメージと違う部分が多発します。そんな甘い部分があったか?

ここの説は私の独自研究ですが、シェーンベルクがブラームスの音楽を研究していたことがヒントになるかと思われます。

シェーンベルクら新ヴィーン学派の曲には声部がH_で区切られていることがよくあります。これはHauptstimme(主声部)の略。彼らの音楽は無調を極めるにつれてどこが主旋律かわからなくなっていったので、明示的に知らせる必要が出てきたのです。

これと同じようなことをブラームスもしていたのでは?という推論をしました。

esspressivoが主声部、dolceが副声部といった感じでしょうか。

(交響曲第4番第1楽章より)

ただdolceが主声部にも書いてあることがあるので、一概にはいえませんが…

(交響曲第2番第1楽章より)

こちらは木管のメロディーがホルンの応答となっていることから、「ホルンよりは小さく」みたいなイメージなのかなと思っています。

またespressivoが伴奏系につけられた例もあり

(交響曲第3番第3楽章から)

「必ず聴こえてほしい」といった欲求が奏者に対してされているのではないかと……。

espressivoが出てきたら聴こえるような音量を確保する、dolceが出てきたら(メロディーという自覚はもって)もっと柔らかく小さくする、ぐらいの理解でいいのかもしれません。

(交響曲第1番第2楽章から。ヴァイオリンがpからディミヌエンドした結果がdolceであること、木管のメロディーが終わった後の弦にespr.がついているのに注目。17小節目からはオーボエのソロだけにespr.がついている)

他にもappacionatoとかagitatoとか書いてあることがありますが、このへんは表現記号として捉えていいのかなと。

番外編:tranquillo

これは音量記号ではありません。

確かに「静かに、落ち着いて」と訳されるのでそう思えるし、他の作曲家だと音量記号として扱うこともあります。ブラームスでもたいてい音量が落ちてる場面で使います。

しかし思い返してみましょう。ブラームスは音量に関わりそうな表現記号は必ず音量記号と同じ場所に書きます。

交響曲第1番第3楽章より。poco a poco più tranquillo「だんだんより静かになって」ではありますが、速度記号と同じ段に書いてあります。実際多くの演奏はここで「だんだんテンポを落として」演奏することが多いです。

悲劇的序曲より。Tempo primo(ma tranquillo)ですが、大抵の演奏ではここは「元のテンポに近づけるが、少し遅く」なっています。

"Performing Brahms:Early Evidence of Performance Style"

(Michael Musgrave, University of London Bernard D. Sherman,https://www.cambridge.org/jp/academic/subjects/music/nineteenth-century-music/performing-brahms-early-evidence-performance-style?format=WW&isbn=9780521652735 )あたりでは

「上に書いてあるのはテンポ変化を意味していて五線譜の中にあるのは表情を表している」「五線譜の中のtranquilloもテンポが遅くなる」など様々な説が書かれているので、確定ではありませんが

ブラームス独特の言葉の使い方にも気を配りたいものです。

まあそもそも有名な交響曲第1番第1楽章も

Un poco sostenutoってなんやねん、速度記号じゃないやん、となりますが……

ついでに。pesanteが一時的にテンポが落ちることを意味する場合がありますが、ブラームスのpesanteはそういう使い方は(多分)ないです。上のコントラバスの使い方のようにぐわんぐわん鳴らしましょう。

ここまでブラームスの記号の書き方について紹介してきましたが、見ての通りブラームス独自の言葉の使い方も多いし、未だに解釈の別れているものもあります。

しかし、ブラームスの書き方の癖を知ってしまえば、演奏を聴いたときに「お、この指揮者はここの記号をこう解釈したのか」とわかるといった楽しみが増えます。他のオケ団員に自慢もできます(

ぜひ楽しいブラームスライフをお迎えください。

リスト《調のないバガテル》は無調なのか?(中編)

前回の記事はこのような文章で終わっていました。

なぜ私たちは《調のないバガテル》に無調らしさをかんじなかったのか?

それへの解答からスタートしていきたいと思います。

1.無調よりも不協和音

不協和音と呼ばれる代表的なものが、 三全音と呼ばれる音程です。

三全音(さんぜんおん)とは、音楽における音程のひとつである。名前は全音3つ分の音程であることに由来する。英語式ではトライトーンと呼ばれる。

三全音は増四度あるいは減五度に相当する。ここで増四度は全音階でファとその上のシの間の音程である。

三全音は、不協和音の中でも最も響きの悪い不快なものとされ、「音楽の悪魔」と称された。積極的に使われるようになったのはバロック期以降であり、それ以前は可能な限り三全音が現れないよう作曲されるのが通例であった。しかし古典的な和声学においても、属七の和音と呼ばれるきわめて基本的な和音の中に、音の配置によってはこの音程が現れる。三全音を単独で鳴らすと、西洋音楽に親しんだ耳には属七の和音を強く意識させる響きがする。

完全五度(ソ)、完全四度(ファ)とか呼ばれる音程は、元の音(ド)との周波数比を2:3、3:4という単純な整数比で表すことができます。長三度なら4:5。

しかし、ファ♯の音、つまり増四度の音は周波数比が1:√2です。人間の耳は「周波数比が整数で決まる」音の重ね合わせを聴くと心地よいと感じるため、増四度の音程を聴くとすぐになにか不快なものを感じ取ってしまいます。*1

さて、突然ですが無調の話に戻ります。無調は「中心音がない」だけで定義を満たすと説明しました。

それでは、一番単純な無調とはなにか?ランダムに音を並べたのも無調かもしれませんが、ここではなんらかの音組織を仮定するとします。

それは1オクターブ12個をもっとも単純に分ける方法、

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

の数列です。半音階ですね。

この場合、半音ずらすだけで元の音列と一致してしまうので、確かにある中心音と他の構成音が同等の立場にある=無調と言えるでしょう。

しかし、半音階を聴いて「あ、これは無調音楽だ!」と思ってしまう人は少ないです。むしろなめらかにつながってる感触しか受けないのでは。

「無調音楽はそれ自体ではあまり強い印象をもたらさない」。中心が無い音楽も、半音階のように単音だけで組織付けられ、また次の音が予測できる場合「変だな」とは思うもののそこまで面白いものではありません。

音楽の要素で特に感情に訴えかけるものはなにか?それは(西洋音楽では)和音である。

私たちの耳は長和音は明るく、短和音は暗く聴こえる。同じメロディーでも和音つけで違うように聴こえる、という話は有名です。

ならば、一番無秩序に、無調らしく聴こえるためには、長調でも短調でもない和音、特に不協和音が必要ということになります。

私たちが感じる第一の無調らしさは、不協和音なのです。

2.実際の作例

さて、ここに一人の新進気鋭の作曲家がいるとします。

今までにない音楽を作るぞー、と意気込んで作ってみても、どうもうまくいかない。

最初は従来の音楽を拡張すべく、遠隔調を含むあらゆる調に転調してみます。ロマン派前期ならそれでも十分前衛に聴こえたでしょうが、それでは満足できなくなります。

作曲家は方向転換し、別の方向から攻めることにします。それは「不協和音の積極的使用」、あるいは究極的には「協和音を放棄してしまう」ことでした。

一番使いやすい不協和音とはなにかと言うと、それは最も歴史ある不協和音、つまり三全音になりますす。

前回減五の和音、あるいは減七の和音というのを扱いました。

これを「減五」という名前がついている通り、この和音は根音に対して減五の音(ドに対するファ♯)が入っているため、非常に不快な印象を与えます。減七の和音はそれに加え、第3音に対する減五度(ミ♭に対するラ)が入っているため、不快度はナンバー1と言ってもいいでしょう。

このため、古典和声では減五度、減七度を含む和音は主和音などの協和音へ解決するドミナントとして常に使われてきました。

これを「解決しない」音として扱ったら、どうなるのか?

リストの《ピアノソナタ》ロ短調からの引用です。注目してほしいのは3小節目。メロディーは(レ-)ド♯-ラ♯-ソ-ミという下降音形ですが、ここには前回の記事に書いた減七の和音が含まれています。同じ音形の5小節目も(ラ-)ソ-ミ-ド♯-ラ♯で、実は3小節目と同じ和音構成です。

極めつけは8小節目、フェルマータの直前の和音。これは根音からミ、ソ、ラ♯、ド♯でやはり減七の和音で、このため序奏から聴いてきた人はいつまでたっても解決しない音にもやもやとした感情を抱くようになります。

私は不協和音(減七の和音)が連続して使われ、協和音がほとんど登場しないこの部分こそ、無調への第一歩と思っていますが、一般的に有名なのはこちらでしょうか。

R.ワーグナー作曲《トリスタンとイゾルデ》第1幕への前奏曲です。ここの3小節目の和音(ファ、シ、レ♯、ソ♯)が歴史的には和声の崩壊の第一歩とされています。トリスタン和音という呼び名がついているほどです。

しかし、この曲自体はイ短調で書かれていると解釈できるし、分析によってはこの和音も「ドッペルドミナント7のシ-レ♯-ファ♯-ラの第五音を下方変位させた音」としてる場合もあります。和声学の範囲内で分析できるなら、なんで和声から外れた音のように聴こえるのか?

トリスタン和音自体は、増四度(ファ、シ)も含まれていますが、シとレ♯、レ♯とソ♯の音はそこまで悪い響きはしません。そのため減七の和音ほど強烈な印象は与えませんが、なにか不思議な浮遊感があります。

しかし問題は4小節目。イ長調(短調)のドミナントの和音によって解決を期待させるものの、そのまま次の部分(チェロの単旋律、しかもレの音でトニックの「ラ・ド・ミ」を含まない)に移行してしまう。《トリスタンとイゾルデ》の前奏曲が無調への始まりとされるのは、この部分に協和音が登場しないからではないでしょうか。

繰り返しになりますが、私たちの感覚に直接訴えかけるのは調性があるのか、無調なのかということよりも「協和音が存在しているか、それとも不協和音だけなのか」ということです。そして不協和な音が協和した音に解決するのではなく、そのまま放置されてしまう状況に、私たちは強烈な違和感を覚えるのです。

「現代音楽」と呼ばれるようなものを思い返してみてください。自然と不協和音だけで構成された音楽を思い浮かべていないでしょうか。

もちろんそれも無調音楽ではありますが、《無調のバガテル》のような例もあり、協和音で構成された無調音楽、というのもあることはあるのです。しかし、それだと今までの音楽と同じような響きになってしまう。

ほとんどの無調音楽が(聴いたばかりのときは)不快に思われるのは、そういう音を好んで使っているから、なぜそういう音を好んで使うのかというと、無調音楽を作曲していることを聴衆に知ってほしいから、ということになります。*2

だいぶ話を省略したはずなのに、またもや記事が長くなってしまいました。後編では、《無調のバガテル》の簡単な分析と、無調を代表する「十二音技法」の性質について話そうと思います。

*1:ここに書いた文章はものすごく不正確です。純正律と平均律の音程の決め方をごっちゃにしてるし、「協和音を不協和音よりも好む傾向は各文化によって違う」という研究も昔見た気がする(音響心理学とか専攻してて知識がある人いたら教えてください)。しかし真面目に書いていたらまたやたらと記事が長くなりそうなので、ここでは要点だけで済ませておきます

*2:協和音に満ちた無調があるなら、その逆もあります。P.ブーレーズはI.ストラヴィンスキーの《春の祭典》が多くの非協和音を使っているものの、基本的には和声に従って書かれていることを明らかにしました。《春の祭典》がその他の現代音楽と比べ遥かに人気があるのはこれが一つの理由だと思っています。

リスト《調のないバガテル》は無調なのか?(前編)

まずはこの曲を聴いてください。

F.リスト作曲 "Bagatelle sans tonalité"(S.216a)

「無調のバガテル」あるいはもっと直訳的に「調のないバガテル」と呼ばれる曲ですが

リストが唯一無調という言葉を使った……のみならず、西洋音楽で初めて「無調」という言葉を冠した曲として知られています。

もっとも、一度初演された後は*1すぐにお蔵入りとなっているため、その後の音楽に影響を与えたのかは不明ですが……。

さて、率直にこの曲聴いてみてどうだったでしょうか?

「この曲のどこが無調かわからない」

と思いませんでしたか?

今回の記事はリスト、その他の作曲家たちが思い浮かべていた無調と、私たちが考える無調の違いについてです。

1.無調と「調のない」

無調音楽ってなんやねん。そう思ったらまずWikipediaに当たるのが早いです。

西洋音楽の歴史の中で数世紀の時間をかけて築き上げられた「調性」という名の調的な主従・支配関係に基づく音組織を否定し、19世紀末期から20世紀初頭にかけて新たに形成された音組織の概念である。調性のない音楽のことを無調音楽という。

無調に規律と秩序を与えようと創り出されたものに、「移調の限られた旋法」と「十二音技法」がある(いわゆる全音音階は、移調の限られた旋法の一種である)。その一方で、多調性(複調性・複旋法性)のように、複数の調的・旋法的な音階を同時使用することにより、調的な中心を曖昧にして、伝統的な調性感が働かないように楽曲構成することも可能である。

わかる人にはわかるだろうし、わからない人にはなんのこっちゃだと思いますが、ポイントは「中心がない」ことです。

同じくベートーヴェン作曲ピアノソナタ第21番ハ長調作品53だとか

そういう中心となる音がない

ドミソ→ソシレ→ドミソの音が来たら一段落する、という機能を持たない音楽を指します。

これ、中心とする音が「無ければ定義を満たす」ため、すごく幅の広い概念です。

例えば、いわゆるノイズ、騒音と呼ばれる音も音楽として扱うと無調音楽に近くなります。

リストの「無調のバガテル」の場合どうか?と聞かれると、これは確かに無調なんですが

「移調の限られた旋法」というのを使っているのがポイントです。

2.移調の限られた旋法

移調の限られた旋法は、その音程関係が12平均律の1オクターヴ=12半音の約数の周期(2半音・長二度:第1番、3半音・短三度:第2番、4半音・長三度:第3番、6半音・増四度:第4~7番)で反復(並進対称性)を構成しているため、12平均律のうちの異なる音をはじめの音として選んでいながらも、その音階を構成する構成音が集合として全く同じになっているような組み合わせが存在することになり、それゆえこの重複分だけ移高の数が限られてしまうことになる。これが、「移高が限られた」の意味するところであるこのような性質上、旋法のある一つの音は、同じような音程関係にある音が反復の回数と同じ数存在することになり、どれか一つの音が中心音として働くことは難しく、多調性なしに、幾つかの調性の雰囲気を同時に持つことになる。作曲者は意図的にその内のどれか一つの調性に主導権を与えることも、各調の雰囲気を共存させ調的に浮遊するようにさせることも、無調的に作曲することも可能である

もっとよくわからないことを言ってますが、ここは一番単純な移調の限られた旋法第1番でやってみます。

全音階とも呼ばれるこの旋法では、構成音は

ド,レ,ミ,ファ♯,ソ♯,ラ♯,ド

それぞれ半音上げると

ド♯,レ♯,(ミ♯=)ファ,ソ,ラ,シ,ド♯

もう一度半音上げると

レ,ミ,ファ♯,ソ♯,ラ♯,(シ♯=)ド,レ

となりました。

……最初の「ド,レ,ミ,ファ♯,ソ♯,ラ♯,ド」と実質同じ音階です。

なぜこうなったか?

その前に、伝統的な調性の移調について考えましょう。

伝統的な西洋音楽では、一オクターブの音は12個の音に分けられます。

もともと、西洋音階の長調は

短調は

の分け方です。全音は半音2個分だけの幅を持つので

長調は12個の音を

2,2,1,2,2,2,1

に分けていて、短調は

2,1,2,2,1,2,2

の分け方をしています。

つまり長音階について、基準音を0として0,2,4,5,7,9,11,12(一オクターブ),14,16,17,19,21,23,24(2オクターブ)とあがっていくとき

それぞれの数字に1を足すと

1,3,5,6,8,10,12,13,15,17,18,20,22,24,25…

もう一回1を足すと

2,4,6,7,9,11,13,14,16,18,19,21,23,25,26…

となりますが、これらの数列はもとの数列と一致しません。

やってみるとわかりますが、もとの数列に12をたさないと、数列は一致しないのです。

数列がもともと長音階を表していたことを考えると、「長音階は移調方法が12個ある」ことがわかります。

短音階についても同じく、12回の移調方法があることがわかっています。

では、移調の限られた旋法第1番はどうか?

わざわざこのような数列を導入した理由はここにあります。

基準音を0とすれば、移調の限られた旋法は

0,2,4,6,8,10,12(一オクターブ),14,16,18,20,22,24(2オクターブ)…

と続きます。

もちろん、全音(=2)を音列(数列)に足せば

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26…

となり、もとの数列と一致します。

長音階は12回転調できたのに、全音階は2回しか転調できない。その理由はすごく簡単で、音の幅が2ずれただけでもとの音階と一致するということです。

リストの「移調の限られた旋法」はどうかといいますと、以下の音列を使っています。

ド、レ、ミ♭、ファ、ファ♯、ラ♭、ラ、シ、ド

数列化すると

0,2,3,5,6,8,9,11,12

もっと分解すれば、「2,1」を交互に足していくことで得られる数列です。

この旋法の移調回数は3回。当然、2+1=3を足せば(全音と半音を足せば)もとの数列と一致するからです。

移調の限られた旋法が無調を実現するのは、この「移調回数がすくない」性質によるところが大きいです。

3.機能和声との比較

音階から2つ飛ばしの和音を構成すると考えます。ドミソ、レファラ……というように3和音を作ると考えた時

長短調の音階は以下のように、

7つの和音を作ることができます。これら全ての和音がそれぞれの「機能」を果たすため、これを機能和声と呼んだりします。

移調の限られた旋法第2番(リストの使った旋法)だとどうなるのか?

3和音にもう一つ音(長短調の7度の音に相当)を追加し、さらにわかりやすさのため全て♭に限定して書くと

…ここで見る3和音のことを「減五の和音」、4和音のことを「減七の和音」と言います。おそらくどこかで聞いたことがあるはずです。

しかしこの和音の性質は置いておいて、4和音の方に注目してください。最初の和音は「ド、ミ♭、ソ♭、ラ」、3番目の和音は「ミ♭、ソ♭、ラ、ド」で実質同じです。

さらによく探すと、

「ド、ミ♭、ソ♭、ラ」「レ♭、ミ、ソ、シ♭」「レ、ファ、ラ♭、シ」の3和音しかこの音階からは作ることができません。

……いや、わざわざこんな手間をかけなくても

もとの音階の数列

0,2,3,5,6,8,9,11,12

から2つ飛ばしで数えれば

0,3,6,9,12

が残るから、3回しか移調できないのは明らかだったのですが……。

まあとにかく重要なのは

「移調の限られた旋法はある音から作った和音が音階の別の和音と一致してしまう」

ということです。

これは無調の定義「中心がない」を満たします。

厳密にいえば中心音を仮定することは可能ですが、その中心音から作った和音が他の中心音のように聴こえてしまう=実質無いも同じ、ということです。

リストの《無調のバガテル》にはこの減七の和音以外も登場します。

というか協和音、すなわち長短調の和音も普通に使われています。*2

これは減五、減七の和音だとどうしてもバリエーションが少ないこと(移調が限られてるから)、そしてあまり美しく響かないことが関係しています。

そもそも「移調の限られた旋法」という概念が20世紀に入って作られた概念なので、リスト本人がどこまでこの音階の性質を把握していたのかは定かではありません。

とりあえず、どの調にも聴こえない音階ができたから、それに普通の伴奏和音をつけた。しかしもとの音階が中心音を持たないから、それに付随する和音の移動も脈絡なく聴こえる。結果としてあらゆる和音に転調するようになったから「調がない」と名付けた*3。そういう経緯があったのではと思います。

なので、この曲の題名として「調のない」(sans tonalité)というのは正しい表現だと思うのです。実際は際限なく別の和音へと転調していくのですが、「無限の調」ということは「調性がない」に等しい。

こうして、リストの《調のないバガテル」が「一つの調を持たない」という意味での無調であることがわかりました。

と締めたいのですが、まだ疑問点が残っています。

なぜ私たちは最初この曲に無調らしさをかんじなかったのか?

例えば、私が現代音楽の授業をとったとき、最初に聴いた曲は《無調のバガテル》ではありませんでした(もちろん「最初の無調作品」という説明は聴きましたが)。最初に聴いたのは同じくリストの《灰色の雲》

この曲です。

どうでしょうか?《無調の~》よりも調性感がないように聴こえないでしょうか?

なぜなのか?

それは、《灰色の雲》は(無調音楽というほど中心音を排除できていないが)「無調らしさ」を多く含んでいるためと思います。

では無調らしさとはなにか……それは「不協和音」である、とここまで書いて、流石に文字数が増えすぎたので後半は後日に回します。

長いにもかかわらず最後まで読んでいただきありがとうございます。

リスト:ロ短調ソナタ

今この曲に嵌っていますが、改めて見るとすごい曲ですね。

この曲は、下へ音階で下降していく音型A

付点と跳躍進行が特徴の音型B

前打音と同音連打が特徴の音型C

この3つの音型で全てのメロディが出来ています。

全てというと少し言いすぎたかもしれない。

しかし、中間部の新しいメロディを除けばみんな「このメロディはこの音型のこの部分と似てる!」と関連づけることができます。

基本音型があらゆる要素の組み合わせ単位になっているのです。

上の楽譜の中で、1小節目の上段は音型B由来、

2小節目の下段は音型C由来です。

“sempre f ed agitato”(常に強くかつ激しく)という説明がついていますが、デモーニッシュという言葉がまさに似合うほど動きが激しい。

しかも、音型Bは減七の和音、という不協和音を元にしているので、調性の確定が難しく

不安定なさまよい方が聴く側にもダイレクトに伝わってきます。

「一体なんの曲が始まるんだ?」と思わせて

このメロディ

全く新しい素材に思えますが、これ前半のラの音の連続は音型Cの同音連打由来

後半の付点四分音符+八分音符は音型B由来

フォルテッシッシモfffになった後、2小節目からの下降音型は音型A由来です。

「世に新しきものは何もなし」

Grandioso (堂々と)という言葉に合わせて、まるで違う明るい世界が開けてくる!

ここのスケール感を出してくれるピアニストはいいですね…。

後半はもう少ししてから追加しますが、

以下の楽譜でも音型Bと音型Cを探してみてください。

(提示部の小終結部〜中間部 (または展開部)まで)

(中間部が終わり、音型B+Cによるフーガが出現したところ。フーガという古風な形式がこんな斬新な作品に現れるとは!)

(曲全体の終結部。音型Cのドローンの上の和音も、革新的な進行をしています。呟くような音型Bが出現し、 (ここには出てきていませんが)、再び音型Aが最低音域で現れて締めくくります)

同じ音型が、愛らしくも、残酷にも、輝かしくも、悲痛にも、宗教的にも、悪魔的にも、歌にも、踊りにも、そしてもちろん音楽にもなる。

変化し続ける音型Bと音型Cに対し、音型Aはほぼ冒頭と同じ形で何回も出てくるので、人生における理想みたいな何かを表しているんじゃないかと感じることがあります。

その音型Aも、決してメジャースケールやマイナースケールで現れることはなく、旋法という古い音楽に従っていて、変化し続けるというのも魅力です。

彼のピアノソナタは、あらゆる要素が内包されているのです。

バーチャルユーチューバーと良いブラックスワン

Vtuberというジャンルがツイッター上で有名になったのは去年のこの時期だったと認識してますが、未だに人気は衰えないしジャンルも拡大している

悪いブラックスワンは一瞬で全てを壊すが、良いブラックスワンは時間をかけて広まるとタレブは説明している

我々はスマホの存在に慣れているし、あらゆるところでネットに接続し、手のひらに収まるパソコンを扱うことについて「そうなることは分かっていた」と考えてしまう

だが、それは2007年以前には予測不可能だった、誰にも

明日は帰納と同じだろう、という考えだけはそのまま保持されているのに

20年後には、誰もがバ美肉社会と物理的な世界における社会(これが無くなるというのは有り得ないと思う)の両方での生活をするのが当たり前なのかもしれない

私だって本当に信じているわけではないが

もちろん、悪いブラックスワンにより規制され、バーチャル文化が壊滅してしまう可能性もある

私たちにできることは、(タレブによれば)良いブラックスワンについてはふつうに受け入れること

悪いブラックスワンは防ぎようがないのだから、吹き飛ぶ(blow up)ようなリスクを取らないこと

「もし何かがあったら?」を常に考えておくこと

可能性について自分の頭で考え、調査をすること

ポケモンへの思い入れ

私の世代だと初のポケモンルビサファになるんですけど、私は緑なんですよね

周りの子がポケモンやってるのを見て親にねだったら、9月16日に出るエメラルドを買ってくれることになった

14日の誕生日、先にGBAのSPという本体の方を買ってもらえた

これは初代のゲームボーイも遊ぶことができた

2日間の間待ちきれなくて、兄のお下がりの緑をリセットしてやったら、こっちに愛着が湧いて、しばらく緑ばかりやってた

途中で攻略に詰まってエメラルドに乗り換えちゃったけど

一度乗り換えたらエメラルドの方がグラフィックは綺麗だしポケモンの種類は多いしストーリーもすごいし(エメラルドはルビーとサファイア両方のストーリーを合わせていた)、ずっとこっちばかりやってて

最初にポケモンリーグを制覇したのはエメラルドだった

というか最初何もわかってなくて、緑で詰まったのも

トキワシティからすぐ左の道路(ゲームを進めてからじゃないと通れない)で何かやり残したんじゃないかとウロウロしていたり、カビゴン倒す方法をひたすら模索してたから

なんかどっかの島に波乗りで行かないといけないのを知らなかったんですよね…

そもそもマサラタウンでだってあれ「草むらに入ってはいけない」と言われるのを無視して草むらに入らないといけないんですよ(唐突なネタバレ)

初めてのゲームだったから「やれることを全部やってみる」のが基本ということすら知らなかった

もう今の私はほとんどゲームをしないけど、(ポケモンはプラチナでやめてしまったから最近のやつ本当にわからない)

初めてのゲームのリメイクだけは、やろうと思った

何となく

当時の自分が何考えてたか、みたいなのを改めて確かめてみたかった

今思い出したけど、赤・緑のテレビって

少年が4人で歩いてるところが映っているんですよ

間違いなく「スタンド・バイ・ミー」のオマージュ

当時映画すら見ていなかったし、スティーブン・キングは知らない

そういう「まっさら」な状態だったなと

今でもあのテレビには4人の少年が映っているんですかね

レポートを書いたら確認しに行きます